На чём основана МРТ, когда и как появился этот метод? В чём состоит ядерно-магнитный резонанс и что позволило использовать его в медицине?

МРТ основана на физическом явлении ядерно-магнитного резонанса (ЯМР), открытого в 1946 г. американскими физиками Ф. Блохом и Р. Перселлом, за что в 1952 г. они получили Нобелевскую премию. В 1973 г. Пауль Лаутербург впервые использовал ЯМР для получения изображения, а в 1982 г. впервые был представлен магнитнорезонансный томограф на Международном конгрессе радиологов в Париже, с этого времени метод и стали применять в медицине.

ЯМР состоит в том, что если ядра некоторых атомов (водорода, фтора, фосфора и др.) поместить в постоянное магнитное поле и воздействовать на них внешним переменным магнитным полем определён- ной частоты (радиочастоты), то происходит избирательное (резонансное) поглощение ядрами энергии электромагнитного поля, а затем возникнет резонансное выделение энергии в виде радиосигнала. Именно то, что тело человека состоит преимущественно из ядер водорода, и позволило использовать МРТ в медицине.

Из чего состоит магнитно-резонансный томограф? В каких срезах и какие органы позволяет исследовать МРТ?

Магнитно-резонансный томограф состоит из мощного магнита с туннелем, в котором находится способный к перемещению стол с пациентом. Магнит окружён экраном от радиопомех. На тело пациента, помимо того что оно находится в постоянном поле магнита, действует также более слабое радиочастотное магнитное поле, градиенты которого «вращаются» вокруг больного - происходит своеобразное сканирование. Специальная катушка, окружающая пациента, служит приёмником ЯМР-сигнала, который преобразуется в цифровой код и поступает на компьютер, который в свою очередь и строит изображение в виде срезов в различных плоскостях (фронтальной, сагиттальной, поперечной и косых).

Первые модели томографов, а также те, которые изготавливают в России, серии «Образ», имеют магниты с небольшой напряжённос- тью магнитного поля - 0,15 Тл (тесла) и ниже, что влияет на качество изображения и позволяет в основном исследовать головной и спинной мозг, суставы и мягкие ткани. В последние годы в мире используют МР-томографы с магнитом, который создает напряжённость 2-5 Тл и более, на них можно получать детальное трёхмерное изображение внутренних структур любой части тела. Стоимость МР-томографов очень высока, особенно последних моделей.

Какие факторы влияют на контрастность изображения при МРТ (яркость МР-сигнала)? В чём заключается и для чего проводят дополнительное контрастирование?

Внутренние факторы зависят от характера ткани, прежде всего от её протонной плотности и времени релаксации. -Протонная плотность:

Наиболее высокая у жировой ткани, она выглядит всегда более яркой;

Костная ткань практически не содержит атомов водорода (протонов) и представляется всегда тёмной;

Воздух вообще не даёт МР-сигнала.

Если ткани имеют близкую протонную плотность, то различить их трудно, поэтому используют дополнительное контрастирование (см. ниже). Опухоли, например после введения контраста, дают более интенсивный сигнал.

- Время релаксации - промежуток времени, в течение которого протоны, поглотив энергию, возвращают её. Чем короче время релаксации, тем ярче ЯМР-сигналы. Время релаксации зависит:

От количества в тканях воды (чем её больше, тем больше удлиняется время релаксации);

От белковых молекул (сокращают время релаксации);

От ионов и свободных радикалов (сокращают время релаксации).

Любой патологический процесс (опухоль, воспаление и т.д.) приводит к увеличению внутриили внеклеточной воды, что удлиняет время релаксации, а значит, приводит к ослаблению МР-сигнала.

Внешние факторы.

Магнитная индукция, она неизменна для каждого аппарата.

Характеристики аппарата и программного обеспечения.

Радиочастотная последовательность и её параметры.

Использование специальных контрастных парамагнитных веществ (гадопентетовая кислота, гадодиамид и др.), т.е. дополнительное контрастирование. Необходимость его применения связана с напряжённостью магнитного поля:

Если она низкая (0,15 Тл и ниже), то создаётся достаточно высокая естественная контрастность,

Если высокая (свыше 1,0 Тл), то в большинстве случаев необходимо использование дополнительного контрастирования.

В качестве контрастного вещества чаще всего используют гадопентетовую кислоту, которую вводят в/в из расчёта 0,2 мл контраста на 1 кг массы тела больного. МР-томограммы производят через 10-15 мин после введения контраста. Проводят дополнительное контрастирование при МРТ для повышения интенсивности сигналов, а значит, и увеличение контрастности, например опухолей и метастазов, что способствует улучшению их визуализации, т.е. диагностики.

Толщина среза, которую считают оптимальной при 5-10 мм. С уменьшением её качество изображения ухудшается. В то же время увеличение толщины среза может привести к тому, что патологический очаг в срез не попадёт.

Другие факторы контрастности переменные, поэтому их выбор в значительной мере зависит от исследователя.

В чем преимущества МРТ?

МРТ не связана с лучевой нагрузкой.

МРТ позволяет получить несколько проекций (фронтальную, сагиттальную, поперечную) в отличие, например, от поперечной КТ.

Получению МР-изображения не мешают кости и скопления газа, как при УЗИ.

При МРТ лучше, чем при КТ и УЗИ, визуализируются мягкие ткани за счёт высокого тканевого контраста:

Жировые прослойки;

Сосуды (даже без введения в них контрастных веществ).

При исследовании головного мозга удаётся:

Разграничить серое и белое вещество;

Можно видеть мозговые оболочки;

Видны сосуды основания головного мозга.

Спинной мозг виден на МР-томограммах на всём протяжении, чему не мешают кости, при этом хорошо визуализируются:

Оболочки и межоболочечные пространства;

Корешки спинного мозга и ткани, окружающие их;

Структура межпозвонковых дисков.

При МРТ чётко различимы:

Стенки сердечных камер;

Стенки сосудов;

Кровь в сосудах;

Атеросклеротические бляшки, тромбы, аневризмы в стенках сосудов.

МРТ печени позволяет более чётко, чем при КТ, получать изображение цирротических полей и участки регенерирующей ткани;

При исследовании почек с помощью МРТ выявляется граница между корковым и мозговым слоями, а в образованиях, имеющих капсулу, последняя чётко дифференцируется.

Хорошо визуализируются надпочечники, в них выявляются патологические изменения.

МРТ используют также при изучении молочной железы, особенно для уточнения распространённости опухоли, в том числе степени прорастания грудной стенки и т.д.

При изучении органов малого таза (с тазовой катушкой) в получении диагностических сведений помогает разность в контрастности этих органов по отношению к внутритазовой жировой клетчатке. Сканирование производят при полном мочевом пузыре, что улучшает качество изображения за счёт вытеснения кишечника из полости малого таза. Визуализируемые на МРТ органы:

Прямая кишка (с 1993 г. используют эндоректальную катушку);

Мочевой пузырь;

Предстательная железа;

Яичники.

МРТ применяют для исследования лимфатической системы у онкологических больных, при проведении дифференциальной диагностики между метастазами в лимфатические узлы и лимфаденитом, для контроля биопсии лимфатических узлов.

МРТ благодаря возможности визуализации костей и хрящей позволяет диагностировать:

Изменения внутрисуставных дисков и определять характер заболевания суставов (травмы диска, артроз, артрит и др.);

Изменения межпозвонковых дисков, в результате чего устанавливают различные заболевания позвоночника (грыжи дисков, остеохондроз, спондилит и др.);

Некоторые заболевания костей.

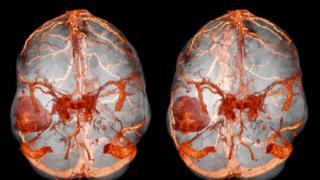

В последние годы благодаря специальной программе появилась магнитно-резонансная ангиография (МРА) головного мозга, которая позволяет визуализировать сосуды без введения в них контрастного вещества (неинвазивный метод). При этом выявляют изменения сосудов:

Аномалии развития;

Аневризмы;

Смещения;

Непроходимость;

Коллатеральные;

Дополнительные;

Патологические и т.д.

Каковы недостатки МРТ?

Дорогостоящий метод (в 2 раза дороже КТ).

Мало аппаратов - в России чуть больше 100.

Из-за недостатка аппаратов и катушек к ним ограничение исследования различных органов. В Саратове пока проводят МРТ головного (включая МР-ангиографию) и спинного мозга, позвоночника, суставов, костей, мягких тканей.

МРА головного мозга не позволяет визуализировать фазы кровотока (артериальную, паренхиматозную и венозную), это возможно только при рентгеновской ангиографии.

Плохо отображаются обызвествления в отличие от рентгенографии, УЗИ и КТ.

Возможны артефакты («искусственно сделанные»), как и при других диагностических изображениях. Артефакты отражают не реальный морфологический статус, а внесены в изображение самой техникой.

Продолжительность исследования и получение изображения вместе с артефактами от дыхательных и других движений ограничивает применение МРТ в диагностике заболеваний грудной и брюшной полости.

МРТ уступает КТ в визуализации костей черепа, внутричерепных обызвествлений и свежеизменившейся крови.

Возможно смещение металлических инородных тел в тканях (протезов каналов сердца, водителей сердечного ритма, металлических приспособлений для остеосинтеза и др.) под воздействием магнитного поля.

Как плотность ткани влияет на теневую картину и как называются полученные симптомы при рентгенологическом исследовании, УЗИ, КТ и МРТ?

Плотность ткани влияет на теневую картину и обусловливает следующие симптомы при различных лучевых методах:

Если плотность ткани выше

При рентгенологическом исследовании это будет симптом затемнения;

При УЗИ - гиперэхогенность (светлый);

При КТ - гиперденсивность (светлый);

При МРТ - гиперинтенсивный сигнал (на фиксированных изображениях этот симптом будет выглядеть светлым).

Если плотность ткани одинаковая с окружающими тканями, то:

При рентгенологическом исследовании она не будет выделяться, как и при других методах;

При УЗИ - изоэхогенность;

При КТ - изоденсивность;

При МРТ - изоинтенсивный сигнал.

Если плотность ткани ниже плотности окружающих тканей, то:

При рентгенологическом исследовании будет симптом просветления;

При УЗИ - гипоэхогенный (тёмный);

При КТ - гиподенсивный симптом (тёмный);

При МРТ - гипоинтенсивный сигнал (на фиксированных изображениях этот симптом будет выглядеть тёмным участком).

После чего возникает эффект контрастного усиления при КТ и МРТ, от какого фактора зависит и чем он проявляется при различных заболеваниях?

Эффект контрастного усиления возникает после внутривенного введения контрастных веществ при КТ и МРТ, зависит от степени васкуляризации патологических образований. Проявляется этот эффект при различных заболеваниях следующим образом:

Кисты и другие жидкостные образования не усиливаются;

Доброкачественные опухоли слабо усиливаются;

Злокачественные опухоли значительно и неравномерно усиливаются;

Инфаркты почки, селезёнки, головного мозга проявляются симптомом «краевого ободка».

ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

Как выглядят органы грудной полости на рентгенограммах в прямой проекции?

В прямой проекции правое и левое лёгкие выглядят в виде просветления за счёт воздуха в альвеолах, а между ними видна тень средостения (это называют естественной контрастностью).

На фоне лёгких, так называемых лёгочных полей, видны тени рёбер, ключиц (над ключицами верхушки лёгких), а также теневые полоски сосудов и бронхов, образующих лёгочный рисунок, веерообразно расходящийся от корней лёгких.

Тени корней лёгких прилежат с обеих сторон к тени среднего средостения. Корни лёгких образованы крупными сосудами и лимфатическими узлами, что и определяет их структурность. Корень имеет головку (проксимальная часть), тело и хвост, длина корня - от II до IV ребра по передним концам, его ширина - 2-2,5 см.

Тень средостения имеет три отдела:

Верхнее (до уровня дуги аорты);

Среднее (на уровне дуги аорты, здесь же у детей расположена вилочковая железа);

Нижнее (сердце).

В норме 1/3 тени нижнего средостения находится справа от позвоночника, а 2/3 - слева (это левый желудочек сердца).

Снизу лёгкие ограничены диафрагмой, каждая её половина имеет куполообразную форму, расположена на уровне VI ребра (слева на 1-2 см ниже).

Плевра образует в прямой проекции правый и левый рёберно-диа- фрагмальные и кардио-диафрагмальные синусы, которые в норме дают треугольной формы просветления.

Есть ли особенности в теневой картине органов грудной полости в боковой проекции? .

В теневой картине органов грудной полости в боковой проекции особенности состоят в том, что оба лёгких наслаиваются друг на друга, поэтому эту проекцию нельзя анализировать самостоятельно,

а следует обязательно сочетать с прямой проекцией, чтобы плоскостное изображение представить как объёмное.

Боковых проекций необходимо делать две (левую и правую): при этом лучше видна та половина грудной клетки, которая прилежит к плёнке.

На фоне лёгочных полей визуализируются тени костных образований: спереди - грудины, сзади - III-IX грудных позвонков и лопатки, рёбра идут в косом направлении сверху вниз.

Лёгочное поле видно в виде просветления, которое подразделяют на два треугольника, разделённые тенью сердца, которое доходит практически до грудины:

Верхний - ретростернальный (за грудиной);

Нижний - ретрокардиальный (за тенью сердца).

Тень корня соответствующей стороны (в правой боковой проекции - правый корень) видна в центре снимка на фоне среднего средостения. Здесь обрывается широкое лентовидное просветление трахеи, идущее с шеи, так как в области корня проходит разделение трахеи на бронхи.

Синусы плевры в виде треугольных просветлений, ограниченных внизу диафрагмой, спереди - грудиной, сзади - позвоночником, это передний и задние:

Кардио-диафрагмальный;

Рёберно-диафрагмальный.

Сколько долей и сегментов в правом и левом лёгком? Какие различают междолевые щели на прямой и боковых рентгенограммах лёгких и какова их проекция?

Количество долей и сегментов лёгких:

В правом лёгком 3 доли (верхняя, средняя, нижняя) и 10 сегментов;

В левом - 2 доли (верхняя, нижняя) и 9 сегментов (нет VII). Различают косую и горизонтальную междолевые щели.

Косая междолевая щель отделяет:

Верхнюю долю справа от нижней и средней долей;

Слева - от нижней доли;

Ход щели зависит от проекции;

В прямой проекции она идёт от остистого отростка III грудного позвонка к наружной части IV ребра и далее вниз к наивысшей точке диафрагмы (в средней её трети);

В боковой проекции она проходит сверху (от III грудного позвонка) через корень вниз к наивысшей точке диафрагмы.

Горизонтальная щель расположена справа, она отделяет верхнюю долю от средней:

В прямой проекции её ход горизонтальный от наружного края IV ребра к корню;

В боковой проекции - отходит от косой щели на уровне корня и горизонтально направляется к грудине.

Каков алгоритм использования лучевых методов и методик при заболеваниях органов грудной полости и каковы цели их применения?

При заболеваниях органов грудной полости алгоритм использования лучевых методов и методик следующий.

Рентгенологическое исследование

- Флюорография лёгких - профилактический диагностический метод; применяют 1 раз в год у всего населения, начиная с 15 лет, для выявления туберкулёза, ранних форм рака и других заболеваний.

- Рентгеноскопия органов грудной полости даёт представление об их функциональном состоянии:

Дыхательных движениях рёбер и диафрагмы;

Смещениях и изменении формы патологической тени при дыхании;

Пульсации тени при сосудистых образованиях;

Изменении лёгочного рисунка при дыхании;

Перемещении жидкости в патологических полостях и в полости плевры при перемене положения тела;

Сердечных сокращениях.

Многоосевое полипозиционное исследование обеспечивает выбор оптимальной проекции для рентгенографии, в том числе и для прицельных снимков

Рентгеноскопию используют в интервенционной радиологии, т.е. под её контролем проводят пункции различных образований грудной полости, кардиоангиографию и др.

- Обзорная рентгенография органов грудной полости в прямой и боковых (правой и левой) проекциях позволяет:

Выявить патологические изменения;

Установить их локализацию;

Уточнить различные симптомы заболеваний лёгких, плевры и средостения.

- Томография - послойное продольное исследование, в двух проекциях (прямой и боковых), она способствует:

Получению более чёткого изображения патологических теней, так как избавляет их от наслоения окружающих тканей;

Установлению любого морфологического типа изменений органов грудной полости;

Визуализации просвета бронхов.

Эта методика обязательна и наиболее информативна при всех заболеваниях органов грудной полости. Обычно её проводят после обзорной рентгенографии, при которой измеряют глубину необходимых томографических срезов.

- Бронхография благодаря введению высококонтрастных веществ в бронхи позволяет визуализировать их и судить об их состоянии. Эту методику назначают после томографии, при которой не удалось увидеть просвет интересующего бронха.

- Ангиопульмонография заключается во введении высококонтрастных веществ в сосуды под контролем рентгеноскопии, затем проводят рентгенографию в двух проекциях и анализ полученной картины. Техника исполнения: через артерию локтевого сгиба катетер проводят далее через правое предсердие и правый желудочек сердца в лёгочный ствол, контрастируют сосуды лёгких и сердца, определяют их состояние.

КТ даёт поперечные срезы органов грудной полости (поперечная), при этом оценивают состояние:

Альвеол;

Сосудов;

Бронхов;

Лимфатических узлов корней;

Анатомических структур средостения;

Плотность и другие параметры всех анатомических и патологических структур.

Спиральная компьютерная томография - следующая ступень развития метода, использует три проекции (поперечную, фронтальную, сагиттальную), и поэтому более информативна в оценке состояния вышеперечисленных объектов.

УЗИ лёгких в настоящее время практически не используют из-за того, что исследованию препятствует воздух в альвеолах, поэтому

УЗИ применяют в основном для исследования сердца (см. главу 2). В некоторых случаях позволяет установить невриному из межрё- берных нервов, создающей вдавление по краю ребра.

Какие типы нарушения бронхиальной проходимости существуют, в чём заключаются и какое отражение находят при рентгенологическом исследовании?

Существуют три типа нарушения бронхиальной проходимости: частичный, клапанный и полный.

Частичная непроходимость заключается в сужении бронха, из-за чего в альвеолы, которые вентилируются этим бронхом, поступает недостаточное количество воздуха, при этом альвеолы частично спадаются, объём соответствующего участка лёгкого уменьшается, а плотность его увеличивается. Рентгенологические проявления:

Гиповентиляция лёгких;

Затемнение слабой или средней интенсивности;

Смещение междолевых щелей в сторону затемнения;

Средостение на вдохе смещается в больную сторону.

Клапанная непроходимость наступает в тех случаях, когда бронх сужен, но незначительно, при этом во время вдоха бронх расширяется, и воздух в достаточном количестве поступает в альвеолы, а при выдохе за счёт сужения бронха воздух выходит не полностью, альвеолы переполняются воздухом и возникает обтурационная эмфизема. Рентгенологические проявления клапанной непроходимости.

Повышенная прозрачность лёгочного поля в зоне нарушения вентиляции.

Обеднение лёгочного рисунка.

Увеличение объёма участка лёгкого, о чём свидетельствует:

Смещение междолевых щелей в противоположную сторону;

Выбухание лёгочной ткани через межрёберные промежутки;

Горизонтальное расположение рёбер;

Смещение средостения в противоположную сторону.

Полная непроходимость бронха приводит к уменьшению объёма соответствующего участка лёгкого за счёт спадения, так как воздух в альвеолы не поступает. Это называется ателектазом и при рентгенологическом исследовании имеет следующие проявления:

Интенсивное однородное затемнение;

Смещение междолевых щелей в сторону поражения;

Смещение средостения в сторону затемнения.

Каковы основные патологические рентгенологические синдромы, выявляемые при исследовании органов грудной полости, при каких заболеваниях они бывают?

Основные патологические рентгенологические синдромы, выявляемые при исследовании органов грудной клетки, и заболевания, при которых они встречаются, таковы.

Обширное затемнение (обусловлено уплотнением лёгочной ткани или лёгочного поля):

Ателектаз всего лёгкого (средостение смещается в сторону поражения);

Состояние после пульмонэктомии, когда наблюдают фиброторакс (средостение смещается в больную сторону);

Воспалительная инфильтрация - пневмония (органы средостения не смещены или незначительно смещены в противоположную сторону);

Туберкулёз (при двухстороннем поражении средостение смещено в сторону более массивных изменений): инфильтративный, фиброзно-кавернозный, гематогенно-диссеминированный, казеозная пневмония;

Отёк лёгких (средостение не смещено);

Гидроторакс, когда жидкость заполняет всю плевральную полость (средостение смещается в противоположную сторону).

Ограниченное затемнение при долевых поражениях (средостение смещено в ту или иную сторону в зависимости от характера изменений):

Долевой или сегментарный ателектаз;

Долевая или сегментарная пневмония;

Туберкулёзный инфильтрат;

Инфаркт лёгкого;

Диафрагмальная грыжа с выходом в грудную полость органов брюшной полости через дефект в диафрагме (средостение смещено в противоположную сторону);

Частичный выпот в плевру (при небольшом его количестве средостение не смещено, при большем смещено в противоположную сторону);

Обызвествление плевры чаще бывает при туберкулёзе (средостение не смещено).

Синдром круглой тени (средостение не смещено):

Шаровидная пневмония;

Эхинококковая невскрывшаяся киста (одиночная или множественные тени);

Туберкулома (одиночная или множественные тени);

Доброкачественная опухоль (одиночная тень);

Периферический рак (одиночная тень);

Метастазы (одиночные или множественные тени).

Синдром кольцевидной тени образуют различные полости в лёгких или в объёмных образованиях при их распаде (опухоли) или вскрытии (кисты), чаще средостение не смещено:

Воздушная киста (одиночная кольцевидная тень);

Поликистоз лёгких (множественные кольцевидные тени);

Эмфизематозные буллы (множественные кольцевидные тени);

Эхинококковая киста в фазе вскрытия (одиночная или множественные кольцевидные тени);

Кавернозный туберкулёз лёгких (одиночные или множественные кольцевидные тени);

Абсцесс в фазе вскрытия (одиночная или множественные кольцевидные тени);

Периферический рак с распадом (одиночная кольцевидная тень).

Синдром просветления лёгочного поля проявляется повышением его прозрачности за счёт появления воздуха в плевре или увеличения его в альвеолах:

Вздутие лёгких (эмфизема);

Пневмоторакс (с различной степенью спадения лёгкого по направлению к корню);

Может быть как состояние после пульмонэктомии.

Синдром диссеминации визуализируется в виде распространённых двухсторонних очаговых (до 1 см) теней. Это может быть:

Гематогенно-диссеминированный туберкулёз;

Очаговая острая пневмония (бронхопневмония);

Отёк лёгких;

Множественные метастазы;

Профессиональные заболевания (силикоз, саркоидоз).

Синдром патологического изменения лёгочного рисунка наблюдают при многих заболеваниях:

Острая и хроническая пневмония;

Нарушение кровообращения в малом круге;

Перибронхиальный рак;

Интерстициальные метастазы;

Туберкулёз;

Профессиональные заболевания и др.

Существует три основных варианта изменения лёгочного рисунка.

- Усиление лёгочного рисунка - увеличение количества линейных теней на единицу площади, например при воспалительной или опухолевой интерстициальной инфильтрации.

- Деформация лёгочного рисунка - изменение расположения (направления) и формы (укорочение, расширение) элементов рисунка. Это бывает, например, при бронхоэктазах (сближение, укорочение и расширение бронхов).

- Ослабление лёгочного рисунка наблюдают реже, при этом отмечают уменьшение количества линейных теней на единицу площади, например при эмфиземе.

Синдром патологического изменения корней лёгких встречается в двух вариантах.

- Расширение корней, что может быть связано:

С застоем крови в крупных сосудах;

С увеличением пульмональных лимфатических узлов, в этом случае в корне появляются круглые тени, а наружная граница корня становится волнистой или полицикличной.

- Отсутствие структурности корня, когда отдельные элементы корня не дифференцируются, что связано с инфильтрацией клетчатки или её фиброзом (например, воспалительной природы).

С чем связаны неотложные состояния лёгких и диафрагмы, какие заболевания к ним относятся, чем они проявляются и насколько необходимо при этом рентгенологическое исследование?

Неотложные состояния лёгких и диафрагмы связаны:

С закрытой или открытой травмой грудной клетки;

С самопроизвольным вскрытием полости лёгкого (киста, булла и др.) в плевру.

Рентгенологическое исследование проводят незамедлительно в рентгеновском кабинете, реанимационном отделении, операционной и другом месте, так как без этого метода невозможно уточнить характер повреждения.

К неотложным заболеваниям относят состояния, требующие немедленных лечебных мероприятий.

Инородные тела, рентгенологическое исследование проводит определения их параметров:

Характера (металл, контрастное стекло и т.д.);

Количества;

Локализации;

Размеров;

Состояния окружающих тканей.

Переломы рёбер, ключиц, грудины, позвонков. При рентгенологическом исследовании определяется:

Их локализация,

Направление линии перелома

Смещение отломков,

Наличие гематомы и т.д.

Пневмоторакс (воздух в плевре) появляется:

При повреждении лёгкого в случаях закрытой травмы;

При открытой травме с повреждением плевры (например, сломанным ребром);

При спонтанном вскрытии полости лёгкого в плевру. Рентгенологические признаки пневмоторакса:

Воздух в плевре в виде пристеночного просветления той или иной ширины, на фоне которого отсутствует лёгочный рисунок;

Спадение соответствующего лёгкого полностью или частично, по направлению к корню (выглядит в виде затемнения слабой интенсивности, на фоне которого просматривается усиленный лёгочный рисунок);

Смещение средостения в противоположную сторону.

Гидропневмоторакс имеет такие же причины возникновения и рентгенологические проявления, как и пневмоторакс, но в плевральной полости помимо воздуха находится жидкость (кровь или др.). Рентгенологически помимо общих признаков с пневмотораксом появляются дополнительные:

Затемнение высокой интенсивности и однородной структуры, нижняя граница которого сливается с диафрагмой, а верхняя при вертикальном положении образует горизонтальный уровень, который в зависимости от количества жидкости определяется по уровню какого-либо ребра или заполняет собой всю плевральную полость;

Средостение резко смещено в противоположную сторону.

Гемоторакс появляется при повреждении плевры, тогда в ней скапливается кровь или жидкость и отсутствует воздух, поэтому рентгенологически при вертикальном положении образуется не горизонтальный, а косой уровень жидкости, которая в горизонтальном положении растекается и создаёт диффузное затемнение лёгочного поля, как при экссудативном плеврите, средостение смещается в противоположную сторону.

Эмфизема мягких тканей грудной клетки возникает, когда газ, поступивший из плевральной полости, распределяется между мышечными волокнами, создавая рентгенологически так называемый «перистый» рисунок при рентгенологическом исследовании.

Эмфизема средостения связана с проникновением воздуха по интерстициальному пространству лёгкого в медиастинальную клетчатку, тогда на рентгенограмме появляется полоска воздуха, отграничивающее средостение в виде светлого «канта».

Кровоизлияние в лёгочной паренхиме при рентгенологическом исследовании проявляется в виде участков затемнения, различных по интенсивности, размерам и форме.

Ранение диафрагмы. Рентгеноскопические признаки.

Высокое расположение.

Ограничение подвижности.

Появление жидкости в плевральных синусах соответствующей стороны.

Прерванность контура купола диафрагмы.

Проникновение органов брюшной полости в грудную через дефект в диафрагме, тогда отмечают:

Неравномерное затемнение соответствующего лёгочного поля;

В вертикальном положении виден один или несколько патологических уровней за счёт воздуха и жидкости в выпавшем желудке или кишечнике;

При приёме бария сульфата per os или при контрастной клизме можно увидеть контрастированный желудок или кишечник в грудной полости.

. Какова сущность и рентгенологические проявления поликистоза?

Поликистоз - врождённое заболевание, связанное с недоразвитием лёгочной ткани, чаще в пределах доли или сегмента. При этом лёгочная ткань замещается множественными воздушными кистами, объём соответствующего участка лёгкого уменьшен.

Рентгенологические проявления поликистоза:

Множественные кольцевидные тени с тонкими равномерными стенками, что создает симптом «мыльных пузырей»;

На дне полостей появляются горизонтальные уровни жидкости, если на этом фоне возникает воспалительный процесс;

Междолевые щели смещены в сторону поражения, что говорит об уменьшении объёма участка поражения;

Тень средостения по той же причине также смещена в сторону патологических изменений;

На томограммах и бронхограммах видно, что бронхи деформированы за счёт их недоразвития, анатомически полноценно сформированных бронхов в зоне изменений не определяется.

Различают две основные формы острой бактериальной (пневмококковой) пневмонии в зависимости от объёма и характера поражения паренхимы лёгкого. Что это за формы, какова их рентгеносемиотика и каково время проведения рентгенологического исследования при диагностике этих состояний?

В зависимости от объёма и характера поражения паренхимы лёгкого различают следующие формы острой бактериальной (пневмококковой) пневмонии:

Паренхиматозная пневмония занимает часть сегмента, сегмент, долю или даже всё лёгкое.

Патологоанатомически происходит гиперемия, пропотевание жидкой части крови в альвеолы, из-за чего их воздушность становится меньше.

Рентгеносемиотика:

Затемнение соответствующего участка лёгкого;

Объём поражения лёгкого несколько увеличивается, о чём говорит смещение междолевых щелей, а иногда и смещение средостения в противоположную сторону;

Затемнение, если оно ограничено плеврой (сегментарное или долевое), имеет чёткие контуры, а субсегментарное затемнение имеет нечёткие контуры;

Интенсивность затемнения средняя, возрастает по направлению к периферии;

Неоднородная структура, на фоне затемнения видны светлые полоски неизменённых бронхов;

Корень на стороне поражения расширен и неструктурен («смазан») за счёт воспалительной инфильтрации;

В корне видны увеличенные за счёт гиперплазии лимфатические узлы в виде круглых теней;

В плевре может появляться косой уровень жидкости, обычно мало выходящий за пределы наружного рёберно-диафрагмаль- ного синуса (при осложнении экссудативным плевритом).

Дольковая пневмония (бронхопневмония) отличается от паренхиматозной тем, что поражаются отдельные дольки лёгкого. Рентгенологические симптомы:

Множественные очаговые или круглые тени, размерами в среднем 1-1,5 см, что соответствует размерам долек;

Затемнения средней интенсивности;

Структура неоднородная;

Контуры нечёткие;

Тени могут сливаться.

Трудности возникают при дифференциальной диагностике с тубер- кулёзом, отличительные признаки следующие:

Количество очагов при туберкулёзе нарастает по направлению к верхушке лёгкого, а при пневмонии - к диафрагме (верхушки не поражаются);

При динамическом наблюдении при туберкулёзе очаги исчезают через 12 мес, а при пневмонии - через 2 нед.

Время проведения рентгенологического исследования при диагностике пневмонии складывается из следующих этапов.

При первичном обращении к врачу, но если при этом клинически - пневмония, а рентгенологически она не выявлена, то обязательно повторное исследование через 2-3 дня от начала заболевания, так как в первый день инфильтрата в лёгких ещё нет (нет затемнения), а имеется только гиперемия (усиление лёгочного рисунка за счёт сосудистого компонента), что часто просматривают.

Исследование через 2 нед для динамического контроля и решения вопроса о характере течения заболевания:

Если острое течение заболевания, то инфильтрат исчезает;

Если подострое - инфильтрат не исчезает, но фрагментируется, интенсивность и неоднородность его возрастают;

Если осложнённое течение, то появляется абсцедирование, плеврит и т.д.

Если через 2 нед нет изменений инфильтрата (затемнения) в сторону его уменьшения, то это служит показанием к проведению томографии,

которая позволит установить первичный или вторичный характер воспалительных изменений.

Исследование через 1 мес проводят при подостром или затяжном течении заболевания. К этому времени инфильтрат (затемнение) должен исчезнуть, если нет, то повторно выполняют томографию, а при необходимости - бронхографию и КТ.

Через 2 мес рентгенологическое исследование проводят при затяжном течении и если инфильтрат не исчезает через 1 мес, то можно заподозрить переход заболевания в хроническое течение или вторичность процесса, для уточнения могут быть назначены томограммы, бронхограммы, КТ.

В результате какого патологического процесса в лёгких формируются бронхоэктазы, каков объём участка поражения лёгкого, рентгенологические признаки и наиболее рациональный алгоритм использования рентгенологических методик для выявления указанных изменений в бронхах и паренхиме лёгкого?

Бронхоэктазы формируются в результате развития в лёгочной паренхиме соединительной и фиброзной ткани вследствие неоднократно перенесённых острых пневмоний, т.е. хронического воспаления. Соответствующий участок поражения лёгкого при этом уменьшается в объёме за счёт фиброателектаза.

Рентгенологические признаки.

Затемнение интенсивное.

Структура затемнения неоднородная, объём участка затемнения уменьшен, о чём свидетельствует смещение междолевых щелей и средостения в сторону фиброателектаза.

Бронхи на томограммах и бронхограммах сближены, укорочены, деформированы в виде «бисерного шнура», что отражает картину деформирующего бронхита, затем они всё больше расширяются и возникают бронхоэктазы двух видов:

Цилиндрические (расширение по протяжению бронхов);

Мешотчатые (расширения на концах бронхов).

Корень обычно фибротизирован, т.е. уплотнён и его структурные единицы отчётливо видны.

В смежных сегментах также отмечают деформацию бронхов. Рациональный алгоритм рентгенологических методик для выявления бронхоэктазов.

Вначале делают обзорные рентгенограммы в прямой и соответствующей боковой проекциях, на них выявляется затемнение доли или

сегмента с уменьшением их размера и другими вышеперечисленными признаками ателектаза.

Прямая суперэкспонированная рентгенограмма (с помощью лучей повышенной жёсткости) позволяет определить структуру затемнения и, возможно, увидеть просвет бронхов.

Томограммы в прямой и боковой проекциях более информативны для визуализации просвета бронхов, при этом можно заподозрить наличие бронхоэктазов.

Бронхография (введение контраста в просвет бронхов) в двух проекциях позволяет наиболее точно установить наличие, характер и распространённость бронхоэктазов.

КТ проводят после бронхографии или вместо неё в сомнительных случаях для окончательного установления характера и распро- странённости патологического процесса.

Что собой представляет абсцесс лёгких, каковы его рентгенологические признаки, от чего они зависят?

Абсцесс лёгких - ограниченный очаг гнойного воспаления, патологоанатомически представляет полость, заполненную гнойной жидкостью. Рентгенологические признаки абсцесса зависят от того, в какой он фазе находится: невскрывшейся, вскрывшейся или обратного развития после противовоспалительной терапии.

Рентгенологические признаки невскрывшегося абсцесса:

Симптом «круглой тени»;

Размеры тени 3-8 см;

Контуры тени нечёткие;

Интенсивность средняя;

Структура однородная;

В корне на стороне поражения видны увеличенные лимфатические узлы за счёт гиперплазии, корень неструктурен из-за инфильтрации клетчатки.

Рентгенологические признаки вскрывшегося абсцесса:

Симптом «кольцевидной тени»;

Полость распада в виде центрально расположенного просветления;

Стенки полости толстые, неравномерные из-за пристеночных теней («секвестров»);

Внутри полости вверху находится воздух в виде просветления, так как вскрытие абсцесса чаще происходит в бронх, а внизу

(на дне полости) - горизонтальный уровень жидкости в виде затемнения;

Наружные и внутренние контуры стенки полости нечёткие;

При бронхографии отмечают попадание контраста в полость абсцесса, окружающие бронхи деформированы вплоть до бронхоэктазов;

В корне видны гиперплазированные лимфатические узлы, структурность корня не определяется из-за инфильтрации.

Рентгенологические признаки абсцесса в фазе обратного развития после противовоспалительной терапии:

При остром течении через 2 нед размеры тени уменьшаются, стенка полости становится более тонкой, количество жидкости уменьшается;

Через 3-4 нед - полное исчезновение полости и нормализация корня;

При затяжном и хроническом течении процесс затягивается, свыше 4-8 нед.

Кто из отечественных рентгенологов внёс существенный вклад в описание рентгенологической картины эхинококка лёгких, как происходит заражение, образование эхинококковой кисты и её осложнений? Каковы фазы развития кисты и рентгеносемиотика в каждой из этих фаз при обычном рентгенологическом исследовании?

Существенный вклад в мировые знания о рентгенологической картине эхинококка лёгких внесли Н.Е. Штерн и В.Н. Штерн - доктора медицинских наук, заведующие кафедрой рентгенологии Саратовского медицинского университета в период соответственно 1935-1952 гг. и 1952-1972 гг. В.Н. Штерном написана монография по эхинококкозу, которая известна и в нашей стране, и за рубежом.

сдавливает эти сосуды и бронхи, вызывая собственную гибель и пропитываясь солями извести. Осложнения кисты:

В плевру с образованием гидропневмоторакса (редко),

В бронх (часто) с вторичным обсеменением,

В лёгкие (бронхогенное обсеменение),

В сосуды с гематогенным обсеменением в печень, кости, почки и др.;

В рентгенологической картине выделены две фазы развития эхинококковой кисты лёгких, которые при обычном рентгенологическом исследовании проявляются следующими признаками.

Фаза невскрывшейся кисты, полностью заполненной жидкостью. Рентгеносемиотика:

Симптом «круглой тени», которая на самом деле всегда овальная;

Форма тени меняется при глубоком дыхании, что говорит о жидкостном содержимом;

Одиночная или множественная (в количестве 2-3), в последнем случае одностороннее или двустороннее поражение;

Контуры чёткие, ровные или неровные за счёт дивертикулоподобных выпячиваний и выемок;

Размеры от 1 до 20 см;

Структура однородная;

Интенсивность средняя;

Вокруг тени определяется ободок просветления за счёт оттеснения окружающих тканей;

Рост кисты медленный, но скачкообразный.

При небольшом количестве воздуха в перикистозной щели наступает надрыв кисты, при этом по периферии тени кисты

(между фиброзной капсулой и хитиновой оболочкой) выявляются пузырьки или полоски просветления (воздух). Клинически надрыв себя не проявляет и единственный метод диагностики - рентгенологический. До наступления следующего этапа - разрыва кисты необходима операция (удаление кисты), чтобы не наступило обсеменения.

В процессе дальнейшего накопления воздуха в перикистозной щели возникает симптом «серповидного просветления» у верхнего полюса кисты. Это уже признак разрыва кисты. Тогда внезапно появляется кашель с выделением большого количества жидкой мокроты и боли в боку. В этой фазе дифференциальную диагностику проводят с туберкуломой в фазе распада, но в последнем случае серповидное просветление будет связано с устьем дренирующего бронха (в нижнем полюсе тени), будут также дорожка к корню и очаги отсева в окружающей ткани.

Затем, при ещё большем накоплении воздуха в перикистозной щели визуализируется так называемый симптом «двойной арки», которую создают: сверху - фиброзная капсула, ниже - хитиновая оболочка в виде купола (за счёт отрицательного давления в кисте), частично воздух поступает и в полость кисты.

На последнем этапе возникает симптом «гидропневмокисты», когда в кисте имеется воздух (вверху) и горизонтальный уровень жидкости (внизу), над которым видна неправильной формы тень за счёт плавающей сморщенной хитиновой оболочки (симптом «плавающей лилии»), которая перемещается при перемене положения тела (симптом «калейдоскопа»).

Каковы томографические и бронхографические признаки эхинококковой кисты и в какой фазе развития их можно выявить?

Томографические и бронхографические признаки эхинококковой кисты.

Симптом «хватающей руки» за счёт оттеснения и раздвижения бронхов кистой выявляется в любой фазе развития кисты, хотя наибольшее дифференциально-диагностическое значение имеет при невскрывшейся кисте.

руживают как в фазе невскрывшейся, так и в фазе вскрывшейся кисты.

Затекание контраста из бронхов в перикистозную щель при бронхографии в фазе невскрывшейся кисты - патогномоничный признак эхинококка.

Поступление через бронхи в полость кисты контраста при бронхографии в фазе вскрывшейся кисты, при этом на фоне высококонтрастного вещества в полости часто видна сморщенная хитиновая оболочка в виде неправильной формы дефектов наполнения.

Что собой представляет гамартома? В чём заключаются её рентгенологические признаки?

Гамартома - доброкачественная опухоль, которую наиболее часто наблюдают в лёгких.

Рентгенологические признаки гамартомы:

Симптом «круглой тени»;

Форма тени округлая, овальная или грушевидная;

Размеры до 5 см;

Контуры чёткие ровные;

На фоне тени (в центре) видны крупные глыбки извести;

Распада в опухоли не бывает;

Вокруг тени ободок просветления за счёт оттеснения соседних тканей;

Бронхи не изменены;

Рост медленный.

Из каких элементов лёгких исходит центральный рак? Какие разновидности центрального рака различаются в зависимости от направления роста опухоли по отношению к стенке бронха, какими рентгенологическими симптомами они проявляются?

Центральный рак исходит из крупных бронхов:

Главных;

Долевых;

Сегментарных.

Разновидности центрального рака в зависимости от направления роста его по отношению к стенке бронха.

Экзобронхиальный рак растёт кнаружи от стенки бронха, поэтому основной его рентгенологический симптом - узел опухоли в области соответствующего корня, состоящего из крупных бронхов:

Затемнение полусферической формы;

Наружный контур неровный, нечёткий, лучистый;

Внутренний контур тени прилежит и сливается со средостением;

На томограммах и бронхограммах видно, что бронхи, проходящие сквозь тень, вначале не изменены.

Эндобронхиальный рак растёт в просвет бронха достаточно быстро, поэтому в большинстве случаев проявляется симптомом полной обтурации бронха с развитием ателектаза. На рентгенограммах:

Ателектаз виден в виде затемнения всего лёгкого, доли или сегмента высокой интенсивности;

Структура его однородная;

Междолевые щели и средостение смещены в сторону поражения за счёт уменьшения объёма соответствующего участка лёгкого;

На томограммах и бронхограммах - культя бронха за счёт его обтурации опухолью.

Перибронхиальный или разветвлённый рак стелется вдоль стенки бронха. Рентгенологически определяются:

Основной патологический симптом на обзорных рентгенограммах - диффузное усиление лёгочного рисунка с веерообразным отхождением линейных теней от корня в лёгочную ткань;

Утолщение стенок бронхов на большом протяжении, что видно на томограммах;

Частое сочетание с экзобронхиальным раком.

Из каких анатомических структур лёгких исходит периферический рак и чем проявляется рентгенологически?

Периферический рак исходит из мелких бронхов. Рентгенологические симптомы периферического рака.

Симптом «круглой тени».

Размеры зависят от времени выявления и составляют от 0,5 см до 4-5 см и больше.

Форма тени неправильно-округлая, звёздчатая, амёбовидная или в виде гантелей.

Контуры неровные, бугристые, нечёткие, характерна их лучистость.

Интенсивность тени слабая, с увеличением размеров возрастает.

Структура неоднородная, что может быть связано со следующими причинами.

Многоузловатость за счёт роста опухоли из нескольких центров, в результате опухоль состоит как бы из нескольких слившихся круглых теней.

Распад, который бывает часто, тогда тень становится кольцевидной, при этом появляется полость распада, её характеристика:

Расположение эксцентричное, реже - центральное;

Форма неправильная;

Стенки полости неравномерные, толстые;

Жидкость в полости отсутствует или количество её небольшое;

Внутренний контур стенки чёткий;

В полости могут быть перегородки.

Мелкоглыбчатое обызвествление (редко).

Междолевая щель, прилежащая к опухоли, либо втянута, либо выбухает.

В какие органы и ткани происходит метастазирование рака лёгких и какими рентгенологическими симптомами это проявляется ?

Рак лёгких метастазирует в следующие органы и ткани, проявляясь рентгенологически нижеописанными симптомами.

В лимфатические узлы корней:

Увеличение корней;

Появление круглых теней в соответствующем корне;

Отсутствие потери структурности корней, так как нет их инфильтрации.

В лимфатические узлы средостения:

Расширение тени средостения преимущественно в верхнем и среднем его отделах;

Волнистость и полицикличность наружного контура средостения;

Увеличение бифуркационного угла трахеи, что видно на томограммах.

В лёгочную ткань:

Одиночные или множественные круглые тени;

Контуры теней чёткие и ровные;

Структура однородная;

Тени не сливаются;

Количество теней возрастает по направлению к диафрагме;

Тени не исчезают после противовоспалительной терапии.

В рёбра, при этом возможно прорастание, а не метастазирование, что бывает преимущественно при периферическом раке. На рентгенограмме это проявляется отсутствием части ребра и в случаях метастазирования, и в случаях прорастания.

В плевру с плевритом, который может быть:

Метастатическим в результате обсеменения плевры;

Реактивным.

Рентгенологическая картина не отличается от плеврита любой другой этиологии:

Жидкость в плевре в виде затемнения;

Верхний уровень жидкости косой, располагается в пределах синуса (рёберно-диафрагмального) и выше, вплоть до тотального затемнения всего лёгочного поля, что зависит от количества жидкости;

Нижняя граница затемнения всегда сливается с диафрагмой;

Затемнение имеет однородную структуру;

Интенсивность затемнения высокая;

Средостение в той или иной степени смещается в противоположную сторону.

Каков алгоритм рентгенологических методов, направленных на выявление рака лёгких, уточнение характера его роста и распространённости? В чём состоит необходимость использования каждого из методов?

Алгоритм рентгенологических методов, направленных на выявление рака лёгких, уточнение характера его роста и распростра- нённости представляется таким.

Для выявления рака лёгких на ранних стадиях необходима флюорография, которую проводят ежегодно, начиная с 15 лет, особое внимание обращают на группы повышенного риска, где имеют значение следующие факторы:

Наследственность;

Курение;

Повторные односторонние пневмонии;

Кровохарканье и т.д.

После выявления на флюорограммах признаков, подозрительных на рак лёгких, необходимы обзорные рентгенограммы в прямой и боковой проекциях, которые позволяют выявить:

Гиповентиляцию или ателектаз;

Тень в корне или паренхиме лёгкого;

Расширение корней и средостения;

Деструкцию рёбер и др.

Рентгеноскопия.

Уточнение локализации опухоли благодаря полипозиционному исследованию.

Выявление функциональных симптомов.

Выявление жидкости в полостях (по её перемещению).

Определение подвижности диафрагмы (неподвижность её отмечают при сдавлении или прорастании диафрагмального нерва).

Проведение дифференциальной диагностики:

С сосудистыми образованиями, которые пульсируют;

С жидкостными образованиями, которые меняют свою форму при дыхании.

Томография позволяет уточнить следующие параметры.

Параметры затемнения:

Контуры;

Структуры, в том числе с выявлением и установлением характера распада.

Состояние окружающих тканей.

Метастазирование в лимфатические узлы корня и средостения.

Состояние бронхов:

Культя бронха при эндобронхиальном раке;

Сужение бронха при экзобронхиальном и периферическом раке;

Множественные сужения при перибронхиальном раке.

Увеличение бифуркационного угла трахеи.

Бронхографию производят после томографии, когда не удалось увидеть просвета бронхов, при этом выявляют или уточняют перечисленные выше изменения бронхов.

КТ осуществляют после проведения предыдущих методов, если остаются сомнения в характере и распространённости патологического процесса.

Уточняют наличие рака.

Проводят дифференциальную диагностику с жидкостными объёмными образованиями по плотности с помощью шкалы Хаунсфилда:

С абсцессом;

С кистами;

Определяют направление роста опухоли.

Выявляют метастазирование в лимфатические узлы корня и средостения.

Определяют прорастание рёбер и плевры.

Выявляют отдалённые метастазы (в печень, головной мозг и др.).

Опухоли каких локализаций наиболее часто метастазируют в лёгкие, с какими метастазами грудной полости они могут сочетаться и как проявляются рентгенологически?

. Наиболее часто в лёгкие метастазируют опухоли следующих локализаций:

Молочной железы;

Желудка;

Кишечника;

Предстательной железы и др.

Метастазы в лёгких могут сочетаться с другими метастазами грудной полости:

В лимфатические узлы корня;

В лимфатические узлы средостения;

В рёбра;

В позвонки.

Рентгенологические проявления метастазов в лёгкие.

Милиарные метастазы (множественные, двусторонние), рентгенологически выглядят:

В виде очаговых теней;

Контуры чёткие и ровные;

Очаги не сливаются;

Количество теней нарастает по направлению к диафрагме, и верхушки лёгких не поражаются (в отличие от туберкулёза);

Метастазы в виде круглых теней:

Одиночные или множественные;

Односторонние или двухсторонние;

Размеры теней до 1-2 см;

Контуры чёткие и ровные;

Структура однородная;

Интерстициальные метастазы (стелятся вдоль бронхов).

Диффузное усиление лёгочного рисунка;

Утолщение стенок бронхов (на томограммах).

Такие же признаки отмечают и при первичном перибронхиальном раке, но помогают диагностике метастазов клинические сведения:

Операция по поводу рака в анамнезе;

Наличие первичной опухоли и т.д.

Отрасль медицинской диагностики имеет в своем арсенале уже достаточно методов, позволяющих определить заболевание, поразившее тот или иной орган. МРТ (магнитно-резонансная томография) – обследование, прочно занявшее лидирующую позицию благодаря своим особенностям. Что такое МРТ и почему методика стала востребована в последние несколько десятилетий практически по всему цивилизованному миру, можно узнать при ознакомлении с принципом работы аппаратуры, применяемой для осуществления процедуры.

Немного истории

1973 год, в котором Пол Лотербур – профессор химии опубликовал свою статью о создании изображения на основе магнитного резонанса в научном журнале Nature, всеми единогласно принят за время основания метода. Немного позднее Питер Мэнсфилд – британский физик, усовершенствовал математические составляющие создания изображения. За вклад в создание магнитно-резонансной томографии оба ученых получили Нобелевскую премию в 2003 году.

Весомый прорыв в развитие метода произошел при изобретении МРТ-сканера американским ученым и врачом Реймондом Дамадьяном, одним из первых исследователей возможностей МРТ. По многочисленным сведениям, ученый является создателем и самого метода, так как еще 1971 году им была опубликована идея об обнаружении рака при помощи МРТ. Также имеется информация о подаче заявки в Комитет изобретений и открытий от советского изобретателя Иванова В.А. по данной теме, подробно описанной уже в 2000 году.

На чем базируется диагностика

Принцип действия МРТ основывается на возможности изучать ткани человеческого организма, исходя из их насыщенности водородом и магнитных свойств. Ядро водорода имеет один протон, содержащий спин (магнитный момент), который под действием магнитного и градиентных (дополнительных) полей, подаваемых на резонансной для него частоте, меняет ориентацию в пространстве.

По параметрам протонов, его магнитных моментов и их векторов, существующих только в двух фазах, а также привязке протона к спинам, можно сделать вывод, в какой тканевой субстанции расположен атом водорода. Воздействие на участок тела электромагнитным полем определенной частоты приводит к смене у части протонов магнитного момента на противоположный, а затем к возврату в исходную позицию.

Программа сбора данных МР томографа регистрирует выброс энергии, возникающей при релаксации возбужденных частиц – протонов. С момента создания метод получил название ЯМРТ (ядерно магнитно-резонансная томография), и назывался так вплоть до аварии на Чернобыльской АС. После было решено убрать из названия первое слово, чтобы не вызывать опасения у проходящих сканирование МРТ.

Особенности работы томографа

Аппарат для МРТ, что это такое, и каковы особенности его устройства? Первые приборы, с помощью которых осуществлялась процедура МРТ, создавали магнитное поле с индукцией 0,005 Тл (Тесла) и качество снимков было низким. Томографы нашего времени оснащены мощными источниками, создающими сильное электромагнитное поле. К ним относятся электромагниты с индукцией до 1–3 Тл, иногда до 9,4 Тл, работающие в жидком гелии, и постоянные магниты до 0,7 Тл, имеющие высокую мощность (неодимовые).

Постоянные вызывают в тканях более слабую магнитно-резонансную реакцию, чем электромагнитные, поэтому область использования первых весьма ограничена. Но при этом постоянные магниты дают возможность провести МРТ обследование при положении стоя, в движении и обеспечивать врачебный доступ к проходящему процедуру при выполнении как диагностических действий, так и лечебных. Такой контроль, позволяет делать МРТ, так называемый метод интервенционной магнитно-резонансной томографии.

Принцип строения томографа

Качество изображений, полученных на МРТ аппарате 3, и, к примеру, 1, 5 Тл, как правило, не отличается. Четкость снимков зависит от настроек оборудования. Но результаты обследования на томографах с индукцией 0,35 Тл будут намного ниже качеством, чем на аппаратах 1,5 Тл. Оборудование, генерирующее поле менее 1 Тл, не позволит получить информативные снимки внутренних органов (брюшной полости и малого таза).

На таких томографах проводится только лишь диагностика головы, позвоночника, суставов, когда описание МРТ не требует изображений высокой точности.

Почему в большинстве случаев выбирается МРТ?

МРТ диагностика и КТ (компьютерная томография) – два метода, основанные на получении послойных изображений органов. Томография в переводе с греческого – сечение. Но при этом методики имеют и различия – КТ выполняет снимки при использовании рентгеновских лучей, что подвергает организм человека лучевой нагрузке, иногда даже довольно большой. Несмотря на небольшую разницу в стоимости процедур, зачастую проводится МРТ, потому что КТ лучше визуализирует только костные ткани.

А в остальных случаях выбирается первая процедура, так как показывает МРТ все мягкие и хрящевые структуры, сосудистые и нервные образования разных размеров. Исследование выявляет множество патологических процессов самого разнообразного характера. К тому же процедуру, такую как МРТ можно назначать беременным и кормящим женщинам, детям, не боясь о возможном вреде их здоровью или внутриутробному развитию плода. Исследование имеет определенные противопоказания, но многие из них не являются абсолютными и при выполнении определенных условий его можно провести.

Когда необходима диагностика при использовании магнитного поля?

Показания к МРТ полностью основываются на ее диагностических особенностях, а именно на количестве молекул водорода в тканях. Так, практически во всех мягких и хрящевых образованиях, благодаря процедуре можно диагностировать следующие разновидности патологических процессов:

К тому же, после того как делают МРТ, становится доступно отследить изменения в сосудистых руслах кровеносной системы, а также лимфатической и ее узлах. Диагностика позвоночника данным методом позволяет воссоздать полное (трехмерное) изображение всех образующих его структур, и провести анализ деятельности опорно-двигательной, нервной и системы кровообращения.

МРТ головного мозга позволяет получить 3D модель органа

Эта особенность диагностики иногда заставляет пациентов, получивших назначение на процедуру задаться вопросом, зачем делают МРТ позвоночника, если костные ткани при обследовании визуализируются недостаточно хорошо? Рекомендация к прохождению обоснована, тем, что патологии позвоночника часто приводят к возникновению заболеваний окружающих тканей, например, тот же остеохондроз, вызывающий ущемление нервов.

В каких случаях нельзя проводить процедуру?

Даже учитывая, что МРТ – исследование безвредное и не инвазивное, все же есть причины, препятствующие его выполнению. Самая главная, которая и является абсолютным противопоказанием к процедуре – это наличие в теле металлических предметов. Причина, напрямую связанная с принципом проведения процедуры.

Поэтому, если у пациента присутствуют кардиостимулятор (водитель сердечного ритма), зубные и ушные несъемные металлические имплантаты, протезы клапанов сердца, ферромагнитные осколки, металлические пластины в костях, аппарат Елизарова, то на вопрос, можно ли делать МРТ, ответ однозначно отрицательный. Исключение только изготовленные имплантаты из титана, так как он не является ферромагнетиком и не отреагирует на воздействие магнитного поля.

Особую опасность предоставляют электромагнитные колебания для людей с кардиостимулятором, так как могут вывести его из строя, поставив жизнь пациента под угрозу. Относительных противопоказаний выделяется гораздо больше, но почти каждое из них можно обойти и провести процедуру при каких-либо способствующих обстоятельствах.

Так, к относительным препятствиям для проведения обследования причисляются:

- клаустрофобия, психические и физиологические расстройства, проявляющиеся повышенной возбудимостью и невозможностью выдержать процедуру в спокойном состоянии;

- общее тяжелое состояние пациента – необходимость постоянного контроля его основных жизненных показателей – дыхания, ритмов сердца, пульса, АД;

- аллергическая реакция на контрастный препарат (в случае необходимости провести МРТ с контрастированием);

- беременность первого триместра (врачи опасаются назначать процедуру на этом сроке, так идет закладка основных органов плода);

- сердечная, дыхательная и почечная недостаточность в стадии декомпенсации;

- ожирение 2–3 степени при массе свыше 120–150 кг.

Для каждой из вышеперечисленных ситуаций можно подобрать альтернативный вариант либо определиться необходимо ли МРТ настолько, или его можно заменить каким-либо другим обследованием. Можно избавить человека, страдающего клаустрофобией, от неудобств либо попробовать провести процедуру пациенту с большим весом, для чего делают МРТ на открытом томографе.

Аппарат МРТ с открытым контуром

Нужно ли подготавливаться к процедуре?

Диагностика электромагнитным полем не нуждается в подготовительном процессе. Нет необходимости придерживаться определенного режима питания и соблюдать диету. Только при необходимости исследовать органы малого таза нужно прийти на процедуру с наполненным мочевым пузырем – так как диагностирует МРТ данную область при расправленных стенках органа.

Существует еще один момент, который следует учитывать при назначении МРТ с контрастным усилением. Даже при условии, что для контрастирования применяются не вызывающие аллергические реакции препараты на основе солей гадолиния (Омнискан, Гадовист), все равно предварительно нужно провести тест. Нельзя исключать индивидуальную непереносимость каждого конкретного пациента.

Перед тем как идти на процедуру лучше всего будет продумать одежду и выбрать ту, которая не содержит металлических предметов – замков-молний, пуговиц, страз и других украшений. В некоторых частных клиниках предлагают переодеться в медицинскую сорочку, специально предназначенную для подобного рода мероприятий. Не следует приходить на МРТ в белье с люрексом, так как его нить создана с примесью железа.

Непосредственно перед диагностикой нужно снять все украшения, часы, очки, съемные зубные протезы и ушной аппарат.

Немаловажным моментом, который стоит не игнорировать, является посещение кабинета со всеми предыдущими, если таковые имеются, результатами обследований. Это позволит врачу сразу же сравнить новые снимки и сделать вывод об эффективности лечения или о скорости прогрессирования заболевания, либо его ремиссии. Аппараты МРТ создают настолько мощное магнитное поле, что в кабинете диагностики не присутствует никаких металлических предметов – кушеток, костылей, тростей и других личных вещей пациентов – все предметы остаются за дверью комнаты. После чего только пациенту разрешается проходить на диагностику.

Проведение исследования

Итак, полностью подготовленный пациент располагается на аппаратном столе-кушетке и медицинский персонал фиксирует его для обеспечения полной неподвижности, с учетом того, какую область нужно обследовать. Для закрепления тела больного применяются специально предназначенные ремни и валики. Параллельно ему объясняется, что работа томографа сопровождается довольно громким шумом – постукиванием, гулом, что это абсолютно нормально и не должно вызывать опасений.

Специальное крепление для проведения МРТ головы

Для комфорта при проведении процедуры обследуемому предлагаются наушники либо беруши, что поможет избавиться от неприятных шумовых эффектов. Уведомляют о наличии двухсторонней связи между диагностическим кабинетом и комнатой, в которой находится специалист, управляющий процессом. В любой момент, если пациент почувствует нарастание паники либо смены своего состояния в сторону ухудшения, можно сообщить врачу и он прервет сканирование.

Безусловно, будет хорошо, если пациент перед прохождением МРТ почитает отзывы о нем на любых интернет-порталах, оставленные людьми уже прошедшими диагностику. Тогда он сможет подготовиться морально. Если же он знает, что в подобных ситуациях может испугаться, то стоит заранее позвать с собою на процедуру близкого человека. Для этого нужно предварительно узнать, нет ли у сопровождающего лица противопоказаний к нахождению в электромагнитном поле, чтобы не принести ему вред и не создать помехи для проведения процедуры.

Если все условия выполнены, то кушетка томографа, на которой располагается пациент, задвигается в тоннель аппарата и запускается магнитно-резонансное сканирование. Сама процедура может длиться от 20 минут и до часа – это зависит от особенностей исследуемой области. Если же существуют показания МРТ с контрастированием, например, при подозрениях на онкологические процессы, то время диагностики, как правило, увеличивается вдвое.

После диагностирования

По окончании процедуры в большинстве клиник пациенту предлагается подождать 1–2 часа, пока врач расшифрует результаты исследования. После чего полученные данные выдаются на руки прошедшему обследование в виде снимков, а также на цифровых носителях – компактных дисках, которые доступно можно просмотреть в любое удобное время. Никакого дополнительного отдыха от МРТ не требуется – диагностика не влияет на физическое, психическое и эмоциональное состояние пациента. По завершении всех мероприятий, связанных с посещением клиники, он может заниматься своими привычными делами, в том числе и управлять различной техникой.

ЯМР или по-английски NMR imaging– это сокращение от словосочетания «ядерный магнитный резонанс». Такой способ исследования вошел в медицинскую практику в 80-х годах прошлого века. Он отличается от рентгеновской томографии. Излучение, используемое в ЯМР, включает радиоволновой диапазон с длиной волны от 1 до 300 м. По аналогии с КТ ядерно-магнитная томография использует автоматическое управление компьютерным сканированием с обработкой послойного изображения структуры внутренних органов.

В чем суть ЯМРТ

В основе ЯМР используются сильные магнитные поля, а также радиоволны, которые позволяют сформировать изображение тела человека из отдельных изображений (сканов). Такая методика необходима для экстренной помощи пациентам с травмами и повреждением мозга, а также для плановой проверки. ЯМРТ называется избирательное поглощение электромагнитных волн веществом (телом человека), которое находится в магнитном поле. Это становится возможным при наличии ядер с ненулевым магнитным моментом. Сначала происходит поглощение радиоволн, затем происходит испускание радиоволн ядрами и они переходят на низкие энергетические уровни. Оба процесса можно зафиксировать при изучении и поглощении ядер. При ЯМР создается неоднородное магнитное поле. Нужно лишь настроить антенну-передатчик и приемник ЯМР-томографа на строго определенный участок тканей или органов и снимать показания с точек, меняя частоту приема волны.

При обработке информации от просканированных точек получаются картинки всех органов и систем в различных плоскостях, в срезе, формируется трехмерное изображение тканей и органов с высоким разрешением. Технология магнитно – ядерной томографии очень сложная, в ее основу положен принцип резонансного поглощения электромагнитных волн атомами. Человек помещается в аппарат с сильным магнитным полем. Молекулы там разворачиваются по направлению магнитного поля. Затем проводится сканирование электроволной, изменение молекул сначала фиксируется на особой матрице, а затем передается в компьютер и проводится обработка всех данных.

Области применения ЯМРТ

ЯМР томография имеет достаточно широкий спектр применения, поэтому его гораздо чаще используют в качестве альтернативы компьютерной томографии. Список заболеваний, которые можно обнаружить при помощи ЯМР очень объемный.

- Головной мозг.

Чаще всего такое исследование применяется для сканирования головного мозга при травмах, опухолях, деменции, эпилепсии, проблемах с сосудами головного мозга.

- Сердечно-сосудистая система.

При диагностике сердца и сосудов ЯМР дополняет такие методы, как ангиография и КТ.

ЯМРТ позволяет выявить кардиомиопатию, врожденный порок сердца, сосудистые изменения, ишемию миокарда, дистрофию и опухоли в области сердца, сосудов.

- Опорно-двигательная система.

Широко применяется ЯМР томография и при диагностике проблем с опорно-двигательным аппаратом. При таком методе диагностики очень хорошо дифференцируются связки, сухожилия и костные структуры.

- Внутренние органы.

При исследовании ЖКТ и печени с помощью ядерно-магнитно-резонансной томографии можно получить полноценную информацию о селезенке, почках, печени, поджелудочной железе. Если дополнительно ввести контрастное вещество, то появляется возможность отследить функциональную способность этих органов и их сосудистую систему. А дополнительные компьютерные программы позволяют сформировать образы кишечника, пищевода, желчных путей, бронхов.

Ядерная магнитно-резонансная томография и МРТ: есть ли разница

Иногда можно запутаться в названиях МРТ и ЯМР. Если ли отличие между этими двумя процедурами? Можно однозначно ответить, что нет.

Первоначально, на момент своего открытия магнитно-резонансной томографии в ее названии имелось еще одно слово «ядерная», которое со временем исчезло, осталась только аббревиатура МРТ.

Ядерная магнитно-резонансная томография представляет собой подобие рентгеновского аппарата, однако, принцип действия и возможности у нее несколько другие. МРТ помогает получить визуальную картинку головного и спинного мозга, других органов с мягкими тканями. С помощью томографии есть возможность измерить скорость кровотока, течения ликвора и спинномозговой жидкости. Также возможно рассмотреть, как активируется тот или иной участок коры головного мозга в зависимости от деятельности человека. Врач при проведении исследования видит объемное изображение, которое позволяет ему ориентироваться в оценке состояния человека.

Существует несколько способов исследования: ангиография, перфузия, диффузия, спектроскопия. Ядерная магнитно-резонансная томография является одной из самых лучших методик исследования, так как она позволяет получить трехмерное изображение состояния органов и тканей, а значит, диагноз будет установлен более точно и лечение будет выбрано правильное. ЯМР исследование внутренних органов человека представляет собой именно образы, а не реальные ткани. Образы появляются на фоточувствительной пленке, когда поглощаются рентгеновские лучи при получении рентгеновского снимка.

Основные плюсы ЯМР-томографии

Преимущества томографии ЯМР по сравнению с другими методами исследования многогранны и значительны.

Минусы ЯМР-томографии

Но конечно и такой метод не лишен своих недостатков.

- Большая энергозатрата. Работа камеры требует большого количества электроэнергии и дорогих технологий для нормальной сверхпроводимости. Но магниты с большой мощностью не оказывают отрицательного влияния на здоровье человека.

- Длительность процесса. Ядерная магнитно-резонансная томография является менее чувствительным методом по сравнению с рентгеном. Поэтому требуется большее время для просвечивания. К тому же искажение картинки может происходить из-за дыхательных движений, что искажает данные при проведении исследований легких и сердца.

- При наличии такого заболевания, как клаустрофобия, является противопоказанием для исследования при помощи ЯМРТ. Также нельзя проводит диагностику при помощи ЯМР-томографии, если имеются крупные металлические имплантаты, кардиостимуляторы, искусственные водители ритма. При беременности диагностику проводят только в исключительных случаях.

Каждый крошечный объект человеческого тела может быть исследован при помощи ЯМР-томографии. Только в некоторых случаях следует включать распределение концентрации химических элементов в организме. Для того чтобы измерения становились более чувствительными, следует накапливать и суммировать довольно большое количество сигналов. В таком случае получается четкое изображение высокого качества, которое адекватно передает реальность. С этим связана и длительность пребывания человека в камере для проведения ЯМР-томографии. Придется неподвижно пролежать довольно долго.

В завершение можно сказать, что ядерная магнитно-резонансная томография является довольно безопасным и абсолютно безболезненным методом диагностики, который позволяет полностью избежать воздействия рентгеновских лучей. Компьютерные программы позволяют обрабатывать получившиеся сканы с формированием виртуальных изображений. Границы ЯМР поистине безграничны.

Уже сейчас такой способ диагностики является стимулом для ее стремительного развития и широкого применения в медицине. Метод отличается своей малой вредностью для здоровья человека, но при этом позволяет тщательно исследовать строение органов, как здорового человека, так и при имеющихся заболеваниях.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Ядерно-магнитный резонанс

Введение

У атома, помещенного в магнитное поле, спонтанные переходы между подуровнями одного и того же уровня маловероятны. Однако такие переходы осуществляются индуцировано под влиянием внешнего электромагнитного поля. Необходимым условием является совпадение частоты электромагнитного поля с частотой фотона, соответствующего разности энергий между расщепленными подуровнями. При этом можно наблюдать поглощение энергии электромагнитного поля, которое называют магнитным резонансом. В зависимости от типа частиц - носителей магнитного момента - различают электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и ядерный магнитный резонанс (ЯМР).

ядерный магнитный резонанс томография

1. Ядерно-магнитный резонанс

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) -- резонансное поглощение электромагнитной энергии веществом, содержащим ядра с ненулевым спином во внешнем магнитном поле, обусловленное переориентацией магнитных моментов ядер. Явление магнитного резонанса было открыто в 1945--1946 гг. двумя независимыми группами ученых. Вдохновителями этого были Ф. Блох и Э. Пёрселл.

Физическая сущность ЯМР.В основе явления ядерного магнитного резонанса лежат магнитные свойства атомных ядер, состоящих из нуклонов с полуцелым спином 1/2, 3/2, 5/2…. Ядра с чётными массовым и зарядовым числами (чётно-чётные ядра) не обладают магнитным моментом, в то время как для всех прочих ядер магнитный момент отличен от нуля. Таким образом, ядра обладают угловым моментом J=hI, связанным с магнитным моментом м соотношением м=J, где h -- постоянная Планка, I -- спиновое квантовое число,-- гиромагнитное отношение.

Угловой момент и магнитный момент ядра квантованы, и собственные значения проекции и углового и магнитного моментов на ось z произвольно выбранной системы координат определяются соотношением: JZ=hµI, где µI-- магнитное квантовое число собственного состояния ядра, его значения определяются спиновым квантовым числом ядра µI=I, I-1, I-2, …, -I. то есть ядро может находиться в 2I+1 состояниях.

Спектры ЯМР.В спектрах ЯМР различают два типа линий по их ширине. Спектры твердых тел имеют большую ширину, и эту область применения ЯМР называют ЯМР широких линий. В жидкостях наблюдаются узкие линии, и это называют ЯМР высокого разрешения. Возможности метода ЯМР высокого разрешения связаны с тем, что ядра одного вида в различном химическом окружении при заданном приложенном постоянном поле поглощают энергию высокочастотного поля при разных частотах, что обусловлено разной степенью экранирования ядер от приложенного магнитного поля. Спектры ЯМР высокого разрешения обычно состоят из узких, хорошо разрешенных линий (сигналов), соответствующих магнитным ядрам в различном химическом окружении. Интенсивности (площади) сигналов при записи спектров пропорциональны числу магнитных ядер в каждой группировке, что дает возможность проводить количественный анализ по спектрам ЯМР без предварительной калибровки.

2. Использования ЯМР в медико-биологических исследованиях

Ядерным магнитным резонансом называется избирательное поглощение электромагнитных волн (читайте, радиоволн) веществом (в данном случае телом человека), находящимся в магнитном поле, что возможно благодаря наличию ядер с ненулевым магнитным моментом. Во внешнем магнитном поле протоны и нейтроны этих ядер как маленькие магниты ориентируются строго определенным образом и меняют по этой причине свое энергетическое состояние. Расстояние между этими уровнями энергии столь мало, что переходы между ними способно вызвать даже радиоизлучение. Энергия радиоволн в миллиарды раз меньше, чем у рентгеновского излучения, поэтому они не могут вызвать какие-либо повреждения молекул. Итак, сначала происходит поглощение радиоволн. Затем происходит испускание радиоволн ядрами и переход их на более низкие энергетические уровни. И тот, и другой процесс можно зафиксировать, изучая спектры поглощения и излучения ядер. Эти спектры зависят от множества факторов и прежде всего - от величины магнитного поля. Для получения пространственного изображения в ЯМР-томографе, в отличие от КТ нет необходимости в механическом сканировании системой источник-детектор (антенна передатчик и приемник в случае ЯМР). Эта задача решается изменением напряженности магнитного поля в различных точках. Ведь при этом будет изменяться частота (длина волны), на которой происходит передача и прием сигнала. Если мы знаем величину напряженности поля в данной точке, то можем точно связать с ней передаваемый и принимаемый радиосигнал. Т.е. благодаря созданию неоднородного магнитного поля можно настраивать антенну на строго определенный участок органа или ткани без ее механического перемещения и снимать показания с этих точек, лишь меняя частоту приема волны. Следующий этап - обработка информации от всех просканированных точек и формирование изображения. В результате компьютерной обработки информации получаются изображения органов и систем в «срезах», сосудистых структур в различных плоскостях, формируются трехмерные конструкции органов и тканей с высокой разрешающей способностью.

В чем же преимущества ЯМР-томографии?

Первое преимущество - замена рентгеновских лучей радиоволнами. Это позволяет устранить ограничения на контингент обследуемых (детей, беременных), т.к. снимается понятие лучевой нагрузки на пациента и врача.

Второе преимущество - чувствительность метода к отдельным жизненно важным изотопам и особенно к водороду, одному из самых распространенных элементов мягких тканей.

Третье преимущество заключается в чувствительности к различным химическим связям у различным молекул, что повышает контрастность картинки.

Четвертое преимущество кроется в изображении сосудистого русла без дополнительного контрастирования и даже с определением параметров кровотока.

Пятое преимущество заключается в большей на сегодня разрешающей способности исследования - можно увидеть объекты размером в доли миллиметра.

И, наконец, шестое - МРТ позволяет легко получать не только изображения поперечных срезов, но и продольных.